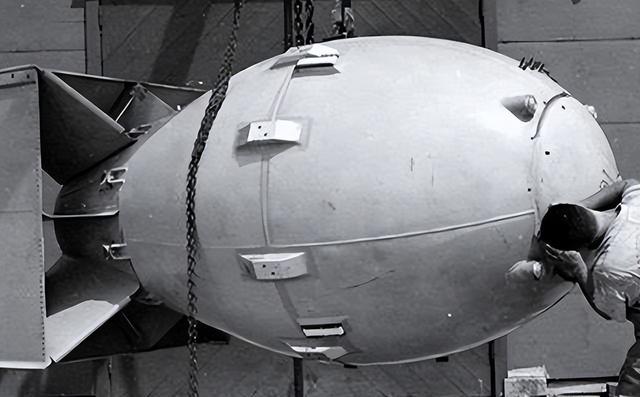

大家都知道,核聚变这玩意儿听起来挺科幻的,但其实科学家们已经研究了好几十年了。简单说,它就是让轻原子核比如氢的同位素氘和氚,在高温高压下合体变成重一点的核,过程中放出海量能量。这跟太阳内部的反应差不多,太阳就是靠这个发光发热的。要是人类能控制住这个过程海顺优配,不让它像氢弹那样炸开花,而是稳定输出能量,那能源问题基本就解决了。核聚变的好处多着呢,原料从海水里就能提炼,废料少,不像核裂变那样堆出一堆放射性垃圾。问题是,实现可控核聚变到现在还卡在瓶颈上,实验室里能点火,但持续时间短,能量输出还没超过输入。

回想历史,核聚变研究从上世纪50年代就开始了。那时候,冷战时期,美苏两国都想抢先掌握这个技术。苏联发明了托卡马克装置,就是一个环形的磁场容器,用来困住高温等离子体。美国那边也搞激光点火,国家点火装置NIF就是代表。到了70年代,国际合作慢慢多起来,现在最大的项目是ITER,在法国建的,集结了35个国家,花了200多亿欧元。目标是到2035年左右,实现能量增益,就是输出能量比输入多10倍。中国也没闲着,合肥的东方超环EAST装置,2021年就保持了1亿度高温1000秒,这已经是世界纪录了。但这些装置都庞大无比,重几万吨,成本高得吓人,还没到商用阶段。

为什么核聚变这么难?因为要让氘和氚碰撞融合,得把温度搞到1亿度以上,比太阳核心还热。等离子体这东西不老实,得用超强磁场或激光压住它,不然就散了。材料也得扛住中子轰击和高温,不然很快就坏了。现在的实验海顺优配,能量输出刚够勉强点亮,但离稳定发电还远。举例说,NIF在2022年实现了净能量增益,但那只是瞬间的,实际发电得连续跑几天甚至几个月。私企也加入了,比如美国的CFS公司,用高温超导磁体想把装置缩小,但目前还是实验室阶段。总的来说,进展有,但离真正用上还得等10到20年。

现在说正题,假如可控核聚变实现了,100克核燃料能让一辆汽车跑多远?这得从能量计算入手。核燃料一般指氘氚混合物,100克里假设50克氘50克氚。聚变反应是氘加氚生成氦加中子,放出17.6兆电子伏能量。整个过程,质量亏损率约0.7%,意思是100克燃料里有0.7克转成能量。用爱因斯坦的质能方程E=mc²算,m是0.0007千克,c是3×10^8米每秒,E约等于6.3×10^13焦耳,也就是63万亿焦耳。这能量巨大,相当于燃烧3万吨煤或180万升汽油。

汽车这边,拿一辆普通家用车来说,百公里油耗8升汽油。汽油密度0.74千克每升,能量密度4.6×10^7焦耳每千克。所以8升汽油重5.92千克,能量2.72×10^8焦耳。也就是说,跑100公里要2.72亿焦耳,每公里2.72×10^6焦耳。把63万亿焦耳除以每公里能耗,得2.3×10^7公里,约2300万公里。这距离啥概念?地球赤道周长4万公里,2300万公里够绕地球575圈,或者从地球到月球往返30次。要是效率再高点,比如电动车百公里15度电海顺优配,折合5.4×10^7焦耳,距离还能翻倍。

当然,这计算有前提。第一,假设所有燃料都完全聚变,实际效率不可能100%。第二,汽车得装小型聚变堆,现在的聚变装置太大,重万吨,放车里不可能。第三,能量转化损失,聚变产热得转成电或机械能,中间损耗20%到30%。就算这样,2300万公里也够夸张了,一辆车一辈子都跑不完。比起现在电动车几百公里续航,这简直是永动机级别。

不过,别急着高兴,实现聚变汽车还有一堆坎。安全是最头疼的,聚变虽不像裂变易熔毁,但高温等离子体和中子辐射得严密屏蔽,要是出故障,辐射泄漏够呛。燃料氚有放射性,得小心处理。成本也高,现在ITER就烧了200亿,商用堆起码得等2040年后。小型化是关键,美国Helion公司声称一杯重水能让电动车跑5600万公里,但那是理论,实际他们跟微软签了购电协议,目标2028年发电。中国的CFETR项目计划2030年代建演示堆,目标是发电,但离车用还远。

想想实际应用,要是聚变成功,能源格局大变。海水里氘够用几亿年,氚从锂里造。汽车可能不用加油站,换成燃料棒更换点,或者直接用聚变电充电。交通成本降到地板,穷国也能用上廉价能源。但也得防滥用,聚变技术双刃剑,要是落错手,可能出新武器。国际原子能机构得加强监管,避免扩散。

从环境看,聚变几乎零碳排,帮减缓气候变暖。现在化石燃料烧出温室气体,聚变产物是氦,无害。核废料短命,几年就衰减完,不像裂变废料存几万年。经济上,能源便宜,工业成本降,电动车普及更快。想想,一次加100克燃料,车跑几十年,不用愁油价电价。

但现实点,现在聚变研究卡在能量增益和持续时间上。EAST保持千秒,但发电需连续运行。材料科学得突破,超导磁体得更强更便宜。资金投入大,政府和企业得继续砸钱。谷歌母公司签了首份聚变电合同,显示信心,但风险高。

选倍网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。